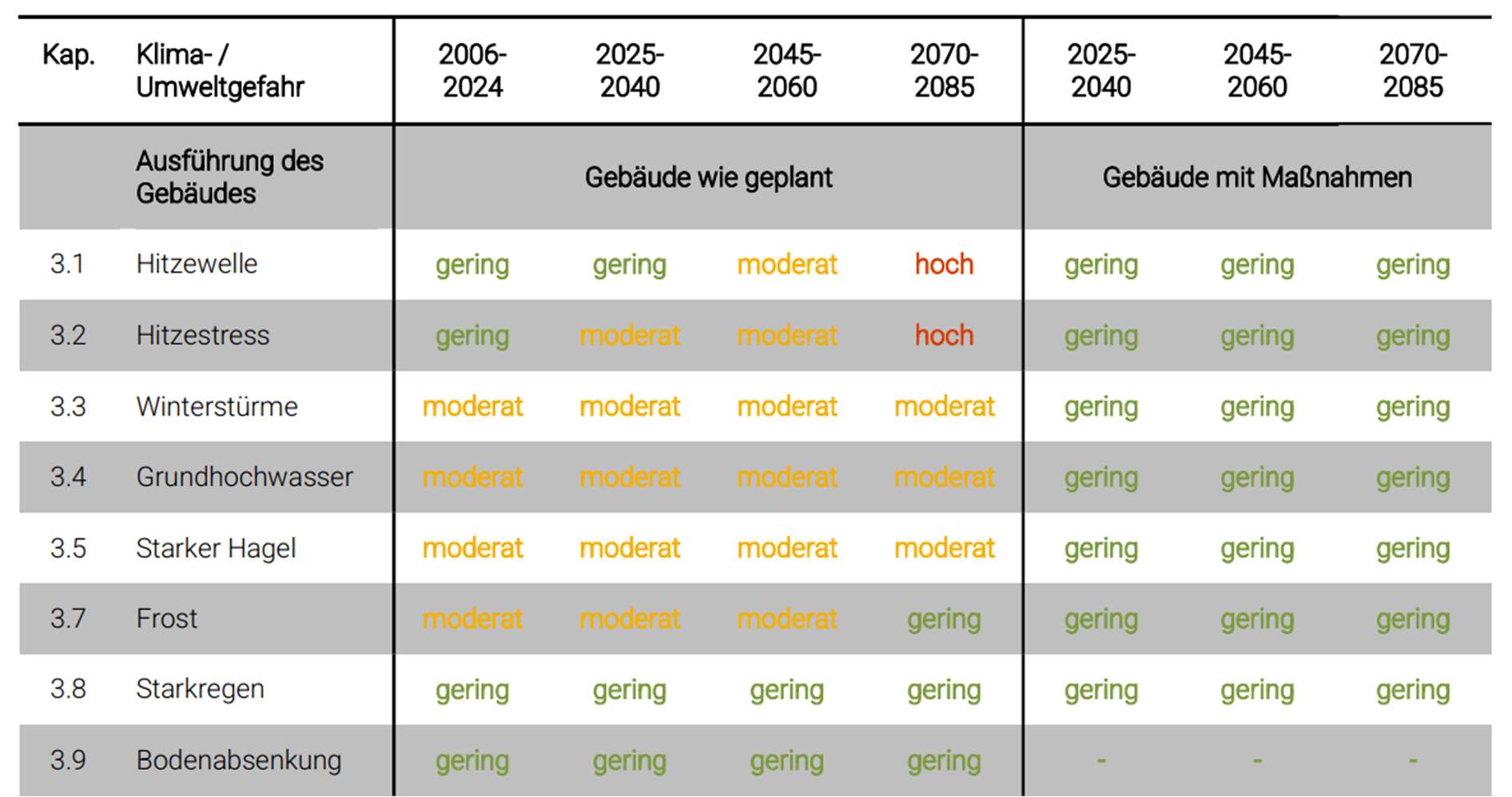

nachhaltig, sicher und langfristig gestalten

Klimarisikoanalyse für Ihre Immobilie in Darmstadt

Klimaextreme nehmen zu, Energiepreise steigen und regulatorische Auflagen verschärfen sich – das erhöht den Handlungsdruck auf Immobilien. Eine methodische Klimarisikoanalyse identifiziert Risiken frühzeitig, beurteilt deren Auswirkungen und definiert konkrete Maßnahmen. Ergebnis: langfristiger Werterhalt, höhere Investitionssicherheit und eine solide Basis für nachhaltige, zukunftssichere Entscheidungen. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf sowie optionalem Portfolio-Roll-up und jährlichem Update.

Jetzt Beratung anfordern!Wozu braucht meine Immobilie eine Klimarisikoanalyse?

Wir übernehmen alle notwendigen Aufgaben für Sie...

Vulnerabilität Ihrer Immobilie

Screening der Klimarisiken

Exposition des Standorts Frankfurt

Unser Ablauf für Immobilien in Darmstadt

Scoping & Zielbild

Wir untersuchen zusammen die Ausgangslage und definieren das passgenaue Zielbild Ihrer Immobilie im Rahmen der Klimarisikoanalyse, mit Bezug auf ESG Kriterien und Nachhaltigkeitszertifizierungen. Anschließend übernehmen wir die strukturierte Planung aller Maßnahmen, damit die Zielsetzung realistisch erreichbar ist.Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf – auf Wunsch als Portfolio-Roll-up und mit jährlichem Update.

Datenerhebung

Wir tragen die notwendigen Gebäudedaten, Verbrauchswerte und Standortinformationen sorgfältig zusammen und kümmern uns um die vollständige Aufbereitung und Auswertung, sodass Ihnen eine nachvollziehbare Datengrundlage für die Bewertung vorliegt. Abschluss & NachweisErgebnis ist ein Verifizierungsbericht mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf, ergänzt bei Bedarf um Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

Maßnahmenplan aufstellen

Aus der Klimarisikoanalyse leiten wir einen strukturierten Maßnahmenplan mit klar priorisierten Handlungsfeldern ab. Wir zeigen, wie Anforderungen wirksam umgesetzt und Kosten dauerhaft gesenkt werden. Abschluss & NachweisBereitstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; auf Wunsch Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

Umsetzung überprüfen

Wir stehen während der Umsetzung unterstützend zur Seite und kontrollieren fortlaufend die Entwicklung. Damit sind Umsetzung und Dokumentation sämtlicher Maßnahmen korrekt. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; ergänzend optional Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

zukünftige Aktualisierung

Wir passen das Zieljahr situativ an, wenn neue gesetzliche Vorgaben oder Marktentwicklungen auftreten. So ist Ihre Strategie aktuell und Ihre Immobilie dauerhaft zukunftssicher ausgerichtet. Abschluss & NachweisIm Ergebnis erhalten Sie den Verifizierungsbericht mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf sowie optionalem Portfolio-Roll-up und jährlichem Update.

Unsere Aufgabe – Ihre Resilienz

Zertifizierungsrelevante Leistungen

Unterstützung beim Gebäudeentwurf

Bewertung von Bestandsgebäuden

Bereit für den nächsten Schritt?

Ihr Expertenteam für Klimarisikoanalysen

Unser Team aus Nachhaltigkeitsberatern, Energieexperten und Fachplanern unterstützt Sie systematisch bei der Durchführung von Klimarisikoanalysen im Immobilienbereich. Wir gestalten maßgeschneiderte Lösungen, die Standortrisiken, Gebäudeeigenschaften und regulatorische Anforderungen in Einklang bringen – vom Neubau über komplexe Sanierungen bis hin zu Bestandsgebäuden im laufenden Betrieb. Von der Risikoidentifikation bis zur Umsetzung geeigneter Anpassungsmaßnahmen sind wir Ihr Sparringspartner. Unser Leistungsspektrum umfasst Standort- und Expositionsanalysen, Vulnerabilitätsbewertungen, die Ableitung konkreter Schutzmaßnahmen sowie die Verankerung der Ergebnisse in Ihre ESG-Strategie.Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; optional Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

Ihr Projekt, unser Know-how!

Effizient, nachhaltig, zukunftssicher – starten Sie jetzt durch!

-min.avif)

FAQ

Kontaktieren Sie uns

Jetzt unverbindlich mit uns in Kontakt treten

Montag bis Samstag 07:00 bis 19:00 Uhr

+49 176 578 452 61

.png)