nachhaltig, sicher und langfristig gestalten

Klimarisikoanalyse für Ihre Immobilie in Kiel

Stürme, Hochwasser und Hitzeperioden nehmen zu; gleichzeitig steigen Energiepreise und der Regulierungsdruck. Eine belastbare Klimarisikoanalyse bringt Risiken früh ans Licht, bewertet deren Auswirkungen und leitet konkrete Maßnahmen ab. Damit wahren Sie den langfristigen Immobilienwert, gewinnen Planungssicherheit und entscheiden nachhaltig und zukunftsfähig. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf sowie optionalem Portfolio-Roll-up und jährlichem Update.

Jetzt Beratung anfordern!Wozu braucht meine Immobilie eine Klimarisikoanalyse?

Wir übernehmen alle notwendigen Aufgaben für Sie...

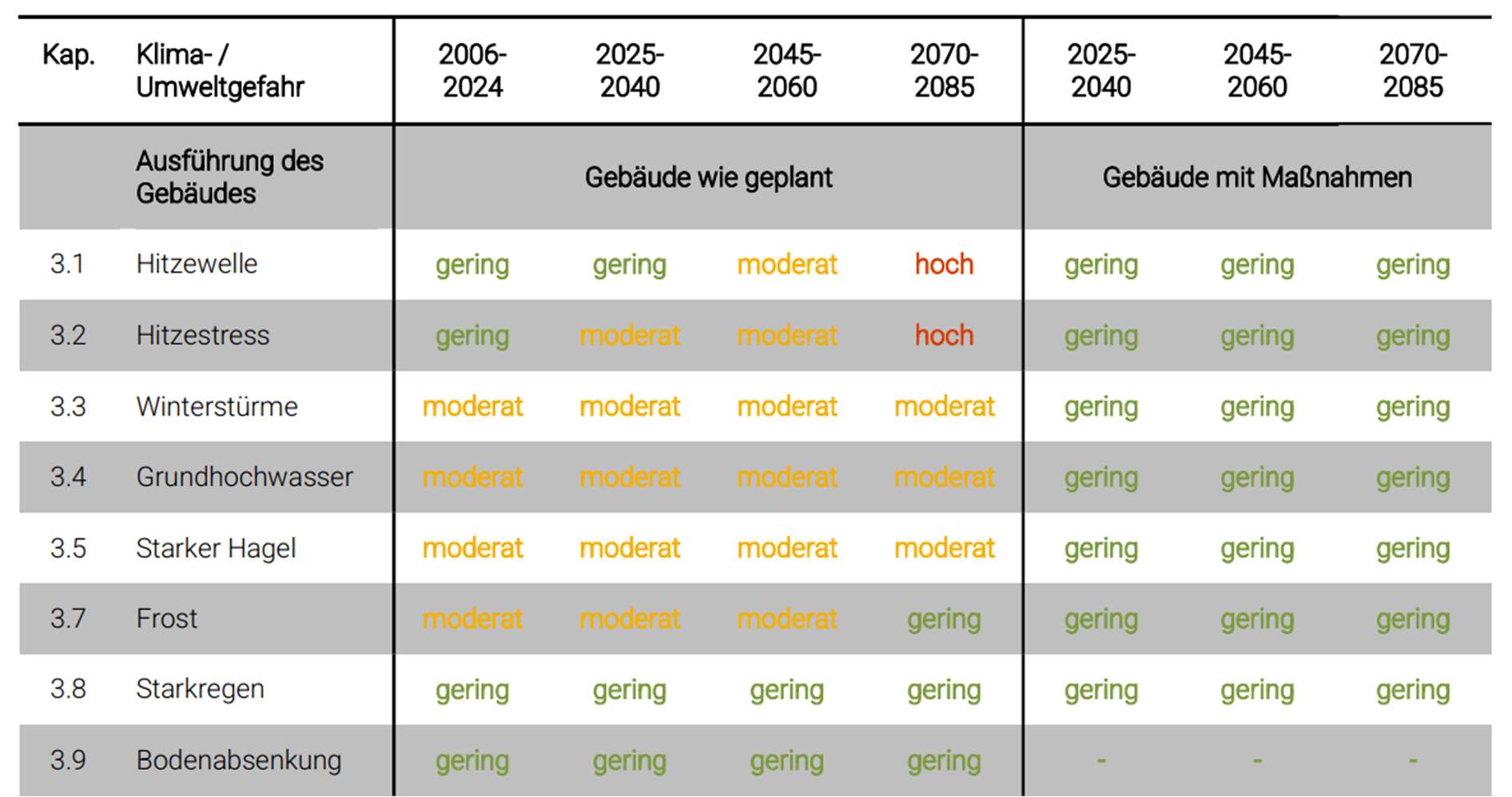

Vulnerabilität Ihrer Immobilie

Screening der Klimarisiken

Exposition des Standorts Frankfurt

Unser Ablauf für Immobilien in Kiel

Scoping & Zielbild

Zusammen mit Ihnen beleuchten wir die Ausgangssituation und formulieren ein individuelles Zielbild Ihrer Immobilie für die Klimarisikoanalyse, abgestimmt auf ESG Kriterien und Nachhaltigkeitszertifizierungen. Wir orchestrieren die Planung der nächsten Schritte und sichern eine praxisnahe, realistische Zielerreichung.Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen; falls erforderlich mit Nachbesserungsbedarf, optional ergänzt durch Portfolio-Roll-up und ein jährliches Update.

Datenerhebung

Die Erhebung der notwendigen Gebäudedaten, Verbrauchswerte und Standortinformationen erfolgt durch unser Team; zudem verantworten wir die komplette Aufbereitung und Auswertung, damit Sie eine klare Datengrundlage für die Bewertung haben. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts, der Detailergebnisse und möglichen Nachbesserungsbedarf enthält; optional mit Portfolio-Roll-up und jährlichem Update.

Maßnahmenplan aufstellen

Auf Grundlage der Klimarisikoanalyse konzipieren wir einen klaren Maßnahmenplan, in dem die Handlungsfelder priorisiert sind. Wir zeigen praxisnah, wie Anforderungen wirksam umgesetzt und Kosten langfristig gesenkt werden. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; optional Portfolio-Roll-up sowie jährliches Update.

Umsetzung überprüfen

Unser Team steht bei der Umsetzung zur Seite und kontrolliert in festen Rhythmen den Fortschritt. So stellen wir korrekte Umsetzung und nachvollziehbare Dokumentation sicher. Abschluss & NachweisErstellung eines Verifizierungsberichts mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; optional bieten wir Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

zukünftige Aktualisierung

Wir legen das Zieljahr bei veränderten gesetzlichen Vorgaben oder Marktentwicklungen neu fest. Damit bleibt Ihre Strategie durchgehend aktuell und Ihre Immobilie dauerhaft zukunftssicher ausgerichtet. Abschluss & NachweisDafür erstellen wir einen Verifizierungsbericht mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf sowie optionalem Portfolio-Roll-up und jährlichem Update.

Unsere Aufgabe – Ihre Resilienz

Zertifizierungsrelevante Leistungen

Unterstützung beim Gebäudeentwurf

Bewertung von Bestandsgebäuden

Bereit für den nächsten Schritt?

Ihr Expertenteam für Klimarisikoanalysen

Unser Team aus Nachhaltigkeitsberatern, Energieexperten und Fachplanern steht für die Durchführung von Klimarisikoanalysen an Ihren Immobilien bereit. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, durch die Standortrisiken, Gebäudeeigenschaften und regulatorische Anforderungen wirkungsvoll in Einklang gebracht werden – vom Neubau über komplexe Sanierungen bis zum Betrieb von Bestandsgebäuden. Von der Risikoidentifikation bis zur Umsetzung geeigneter Anpassungsmaßnahmen begleiten wir Sie eng. Das Angebot umfasst Standort- und Expositionsanalysen, Vulnerabilitätsbewertungen, die Ableitung konkreter Schutzmaßnahmen sowie die Integration in Ihre ESG-Strategie.Abschluss & NachweisWir erstellen einen Verifizierungsbericht mit Detailergebnissen und möglichem Nachbesserungsbedarf; optional Portfolio-Roll-up und jährliches Update.

Ihr Projekt, unser Know-how!

Effizient, nachhaltig, zukunftssicher – starten Sie jetzt durch!

-min.avif)

FAQ

Kontaktieren Sie uns

Jetzt unverbindlich mit uns in Kontakt treten

Montag bis Samstag 07:00 bis 19:00 Uhr

+49 176 578 452 61

.png)